Non, les députés ne font pas des interventions plus courtes pour TikTok

Le 14 Janvier 2025

Dans une note du CEPREMAP (Centre Pour La Recherche Economique et Ses Applications) intitulée sobrement « La Fièvre parlementaire : ce monde où l'on catche ! Colère, polarisation et politique TikTok à l'Assemblée nationale », les chercheurs Yann Algan, Thomas Renault et Hugo Subtil alertent sur la « fièvre parlementaire » qui gagnerait l'Assemblée nationale. D'après leur étude, les débats à l'Assemblée nationale subissent un effet TikTok et sont de plus en plus conflictuels et polarisés, ce qui ferait de l'Assemblée actuelle une « Assemblée spectacle ». Et à la lecture de leur étude, deux partis semblent principalement responsables de cette polarisation : LFI et le RN (mais surtout LFI). Cette étude a rapidement été partagée par plusieurs grands médias dont Le Monde, Radio France, France Inter, Libération et Les Echos. Dans cette courte note de blog, je montre que je n'obtiens pas les mêmes résultats que les auteurs sur certaines analyses, et je pense avoir identifié les causes de ces différences.

Pour appuyer leurs thèses, les chercheurs se basent sur les comptes rendus des débats en séances publiques. Leurs données proviennent du site NosDéputés.fr et couvrent la période de 2007 à 2024 (jusqu'à la dissolution). Le site officiel de l'Assemblée Nationale met quant à lui en ligne les comptes rendus sous format XML depuis 2017, généralement disponibles dans la semaine du débat sur son espace open data (ce qui aurait permis aux auteurs d'intégrer la période Barnier à leur analyse). Les données de l'Assemblée nationale sont plus complètes, et sont annotées pour faciliter les analyses. Ce sont donc ces données que je vais utiliser pour essayer de reproduire leurs analyses. Dans plusieurs cas, j'obtiens des résultats différents. Je ne suis pas un expert en science politique, mais j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec ces données (sur le vocabulaire et les réactions, sur l'humour dans l'hémicycle, sur le temps de parole homme/femme, etc.), et j'ai eu l'occasion d'identifier certaines erreurs à ne pas faire lors de leur traitement et utilisation. Si les résultats de l'étude s'avèrent erronés, alors certaines conclusions avancées par les auteurs ne tiendraient plus debout.

Il faut noter que les données utilisées sont des transcriptions de débats, souvent houleux, et ces transcriptions ne contiennent pas toujours l'ensemble de ce qui se déroule dans l'hémicycle (les rédacteurs ré-écrivent généralement les interventions pour plus de lisibilité, ils ne notent pas toutes les interruptions hors-micro, etc.). Pour ces raisons et bien d'autres, il faut donc considérer ces analyses de données (les miennes comme celles de l'étude) avec précaution. Une mise en garde qui manque selon moi dans cette étude, où certaines conclusions un peu rapides sont énoncées à partir de résultats pas toujours clairs.

Bien qu'il y ait selon moi un certain nombre de points contestables dans cette étude, il faut reconnaître l'intérêt de certaines analyses proposées, qui témoignent d'un travail important de la part des auteurs. En particulier, il est très probable que la polarisation augmente d'une manière ou d'une autre en politique, et il est possible que les débats actuels soient plus conflictuels qu'il y a 10 ans. Une conflictualité aux sources multiples, et notamment liée au pouvoir plus important des députés depuis que le gouvernement n'a plus la majorité à l'Assemblée.

Des interventions courtes, « pour les réseaux sociaux »

Une des conclusions principales de cette étude, et celle qui me gêne le plus car elle est à mes yeux totalement fausse, c'est que les députés font des interventions de plus en plus courtes, et ce délibérément, afin de faciliter le partage de leurs interventions sur les réseaux sociaux. Un des auteurs dit par exemple dans Le Monde :

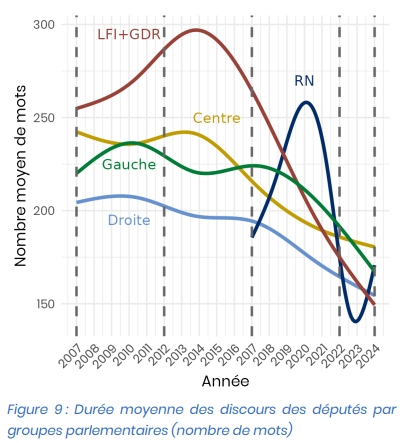

Il y a déjà plusieurs choses gênantes dans cette analyse. Tout d'abord, la plupart des réseaux sociaux (notamment TikTok, qui est évoqué à plusieurs reprises dans l'étude) autorisent les vidéos de plus de 2 minutes (jusqu'à 20 minutes pour TikTok), il n'y a donc pas de raison de s'arrêter à 1 minute, et même si les vidéos devaient faire 1 minute, les députés coupent de toute façon des bouts de leurs interventions. Ensuite, les auteurs insistent sur LFI, qui ne jouerait pas le jeu du débat parlementaire et ferait des interventions de plus en plus courtes. En réalité, selon leur propre étude, LFI est le parti qui utilise le moins de mots seulement sur l'année 2024. Qui plus est, sur l'année 2024, tous les groupes sont dans un mouchoir de poche (LR tourne à 155 mots par intervention, les autres étant en dessous des 180), comme on peut le voir sur la figure ci-dessous (extraite de l'étude). Cela est selon moi symptomatique d'une charge à l'encontre de LFI qui transparaît tout au long de cette étude, dans laquelle les auteurs veulent à tout prix nous dire que l'Assemblée est devenue ingouvernable, et que c'est à cause de ce parti.

Non seulement les interpretations des auteurs sont un peu rapides, mais surtout ces résultats sur le nombre moyen de mots par intervention sont selon moi incorrects, ou en tout cas, je ne trouve pas du tout les mêmes résultats en utilisant une méthodologie adaptée aux données. En effet, il y a une erreur à éviter, mais difficile à repérer, qui peut artificiellement faire baisser le nombre moyen de mots par intervention des députés.

Considérons par exemple l'extrait de compte rendu suivant dans lequel le député socialiste Inaki Echaniz fait un discours au micro (pour défendre un amendement) et est interrompu par la députée de droite Émilie Bonnivard.

M. Inaki Echaniz : Madame Bonnivard, je vous apprécie beaucoup et nous avons longuement échangé à ce sujet. Mais vous défendez toujours les mêmes positions et n'avez pas bougé depuis nos débats sur la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.

Mme Émilie Bonnivard : Bien sûr que si ! Nous avons bougé !

M. Inaki Echaniz : Vous avez même voté contre le texte. Vous affirmez être favorable à la régulation mais, chaque fois que nous vous proposons une solution, vous êtes contre.

Mme Émilie Bonnivard : C'est faux ! C'est totalement faux !

M. Inaki Echaniz : J'entends que vous n'êtes pas favorable à ce relèvement de la TVA mais peut-être pouvez-vous vous engager à voter pour notre proposition de loi lors de son ultime lecture ? Vous ne pouvez pas souffler le chaud et le froid et, en définitive, ne rien faire.

Dans les données brutes des comptes rendus, chaque partie du discours de M. Echaniz sera compté comme une intervention à part, et il aurait donc fait ici 3 courtes interventions. En réalité, le député n'a fait qu'une seule intervention, et il ne s'est d'ailleurs même pas arrêté lors des interruptions de Mme Bonnivard. Pour être rigoureux, il faut donc fusionner les trois parties du discours avant de compter le nombre de mots, sinon on risque de sous-estimer le nombre de mots utilisés. Comme le nombre d'interruptions dans l'hémicycle (ou en tout cas dans les comptes rendus) a augmenté entre les dernières législatures (c'est d'ailleurs souligné par l'étude en question), le biais causé par le phénomène de segmentation des discours comme ci-dessus va donc naturellement augmenter, ce qui causera une baisse artificielle de la longueur des discours.

Lorsque je calcule le nombre moyen de mots sans faire attention à ce phénomène piégeux (et quelques autres), j'obtiens des résultats similaires à ceux obtenus dans l'étude (entre 150 et 180 mots par intervention en moyenne pour chaque groupe en 2024). Lorsque je calcule en faisant attention à cette subtilité, et en regroupant les morceaux d'interventions interrompues, le résultat est assez différent.

J'ai donc calculé l'évolution du nombre moyen de mots au fil des années en prenant en compte ce phénomène, et en faisant attention à plusieurs autres erreurs à éviter qui n'ont peut-être pas été vérifiées par les auteurs (qui sont encore plus dures à corriger avec la base de données qu'ils ont choisie, qui n'est pas aussi complète que celle de l'Assemblée nationale). Premièrement, je n'ai pas pris en compte les interventions des présidentes et présidents de séance, puisque ceux-ci gèrent les débats et font fréquemment des interventions courtes. J'ai également ignoré toutes les interventions du gouvernement pour me concentrer sur celles des députés. Deuxièmement, les auteurs de l'étude excluent les interventions de moins de 50 mots de leur compte (pourquoi 50 et pas 40 ou 60 ?) en considérant qu'il s'agit d'interruptions. De mon côté, j'utilise le marqueur « interruption » qui existe déjà dans les données de l'Assemblée nationale et indique pour chaque intervention si elle a été dite au micro ou hors micro et j'exclus seulement les interruptions. Je donne aussi les résultats en excluant en plus les interventions de moins de 50 mots. Voici les résultats obtenus, tous partis confondus :

De manière générale, on ne constate pas de baisse significative du nombre moyen de mots. Si l'on se focalise sur le groupe LFI (qui n'avait que 17 députés de 2017 à 2022), on croit voir une diminution du nombre moyen de mots, mais qui disparaît presque entièrement si on regarde le nombre médian de mots par intervention, comme le montre la figure ci-dessous.

Regardons maintenant le nombre moyen de mots utilisés par les groupes lors de la 16e législature.

On observe que LFI n'est pas le groupe qui utilise le moins de mots par intervention. En fait, le groupe qui en utilise le moins, c'est le groupe Renaissance, de la majorité. Faut-il pour autant en conclure que les députés Renaissance sont des députés « TikTok » ? Non. En fait, leur moyenne est tirée vers le bas car la plupart des rapporteurs sur les textes de loi de l'Assemblée viennent de ce groupe. Or, de nombreuses interventions des rapporteurs consistent simplement à donner un avis défavorable ou favorable, sans nécessairement détailler (une intervention qui peut donc faire un seul mot dans les cas extrêmes). Si l'on ne compte que les interventions de 50 mots comme dans l'étude, alors l'écart entre le groupe Renaissance et les autres groupes est moins important.

Nous avons donc vu que sur la période 2017-2024, en faisant attention à certains pièges, on trouve des résultats bien différents de l'étude, et même une tendance différente : non, les députés ne font pas des interventions plus courte pour pouvoir faire des TikToks (plateforme qui a par ailleurs commencé à être populaire en France en 2020). On peut tout de même trouver qu'une durée moyenne de 200/250 mots (entre 1 et 2 minutes) soit assez courte. Cependant, ce n'est pas surprenant puisque la grande majorité des prises de paroles à l'Assemblée sont limitées en temps, ce que ne semblent pas prendre en compte les auteurs de l'étude. Les députés n'ont que 2 minutes pour poser leur question au gouvernement (et ils en utilisent généralement moins pour pouvoir répondre ensuite), et sur les amendements, les députés sont généralement limités à 1 ou 2 minutes pour donner leur position (par exemple le défendre). Il est à noter que la limitation en temps de chaque intervention n'est pas la seule manière de faire à l'Assemblée, et que durant les précédentes législatures, la règle pouvait parfois être différente, par exemple un temps limité par groupe au total, mais chaque intervention pouvait faire plus de deux minutes. En bref, (1) rien ne porte à croire que les députés font des interventions plus courtes qu'avant, (2) si les députés font des interventions de moins de 2 minutes, c'est qu'ils n'ont généralement pas le choix et (3) LFI ne fait pas des interventions plus courtes que les autres groupes. Sur ce sujet donc, l'étude aurait tout faux.

Passons en revue tout de même quelques autres analyses de cette étude.

Interruptions et réactions

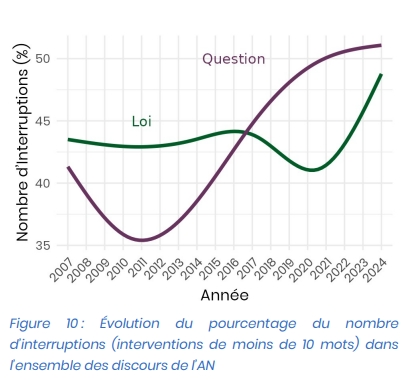

Une autre partie de l'analyse exposée dans l'étude porte sur le nombre d'interruptions et de réactions dans l'hémicycle. Les interruptions sont des phrases criées hors-micro par les députés lorsqu'un autre député est en train de prononcer un discours au micro. Cela peut être « Très bien » ou « C'est faux ! », ou encore des blagues voir des insultes. Les rédacteurs de comptes rendus font un travail exceptionnel, mais ils ne sont pas infaillibles, et peuvent manquer des interruptions, ou parfois volontairement ne pas les noter au compte rendu, car elles peuvent être répétitives (certains députés répètent la même punchline en boucle pour être sûr qu'elle soit bien écrite dans le compte rendu). D'après leur analyse, la proportion d'interruptions parmi les interventions a augmenté ces dernières années (voir la figure ci-dessus, extraite de l'étude), ce qui illustrerait selon eux d'une part l'augmentation de la conflictualisation, d'autre part l'augmentation du côté « spectacle ». Pour la conflictualisation, ce n'est pas si clair, car cette augmentation pourrait aussi être due aux députés qui crient sans cesse « Bravo ! » et « Très bien ! » à leurs collègues.

Leur méthodologie est la suivante. Ils ont dans leur base de données toutes les interventions notées dans les comptes rendus de séances publiques. Toute intervention de moins de 10 mots est considérée comme une interruption (ici encore, pourquoi 10 et pas 20 ? ). Ils prennent alors le nombre total d'interruptions et le divisent par le nombre total d'interventions. Comme pour l'analyse sur le nombre moyen de mots, il y a certains pièges à éviter.

J'ai refait les calculs en évitant les pièges mentionnés précédemment (c'est à dire en fusionnant les interventions coupées par des interruptions, en ignorant les interventions des présidentes et présidents de séance, et en considérant comme « interruptions » non pas les interventions de moins de 10 mots mais ce qui est catégorisé comme tel dans les données mises à disposition par l'Assemblée). Notez que je sépare encore la partie de 2022 s'étant passée pendant la 15e législature et celle s'étant passée pendant la 16e législature.

J'obtiens des proportions d'interruptions un petit plus élevées que les leurs (mais assez proches), et observe une hausse notable lors du passage de la 15e à la 16e législature. Il n'est cependant pas très étonnant que la proportion d'interruptions parmi les interventions soit élevée, puisqu'un discours est très souvent ponctué d'interruptions.

On constate une augmentation relative de la proportion d'interruptions parmi les interventions entre la 15e et la 16e législature (mais pas spécialement au cours des législatures). Est-ce vraiment dû à une augmentation de la conflictualité, comme le disent les auteurs de l'étude ? La conclusion semble un peu rapide. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation :

- Plus de députés « interrupteurs » parmi les députés, puisque la grande majorité des interruptions sont dues à une poignée de députés.

- Les rédacteurs de comptes rendus ont peut-être décidé de prendre davantage en compte les interruptions (sachant que le président du service a changé en 2018).

- Mais surtout : en 2022, l'Assemblée est passée de majorité absolue à majorité relative, et le débat parlementaire est devenu un peu plus important, ce qui a pu pousser les députés à être plus présents, et avoir des débats plus animés (animé ne veut pas dire conflictuel !).

Sur le sujet des interruptions, j'en profite pour partager une de mes anciennes notes de blog, dans laquelle on peut observer que les députés hommes interrompent plus souvent (2 fois plus souvent) que leurs collègues féminines.

L'étude évoque également le nombre de réactions (applaudissements, protestations, exclamations) qui a aussi augmenté lors de la dernière législature. Les mêmes erreurs que pour les interruptions ont pu être commises (notamment la division des interventions en plusieurs bouts). Cependant, je constate également une augmentation de ces réactions lors de la dernière législature (avec tout de même de grosses fluctuations d'une année sur l'autre), qui est sûrement davantage dû à la majorité relative qui donne plus d'importance aux débats parlementaires qu'à l'influence de TikTok. Voici les résultats que j'obtiens :

Polarisation

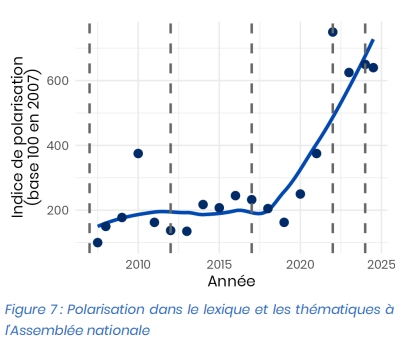

Les auteurs de l'étude nous disent ensuite qu'ils ont un « indice de polarisation » et que celui-ci a été multiplié par 5 entre 2017 et 2024 (voir la figure ci-dessus, extraite de l'étude). Cela ne veut en fait pas dire grand chose puisque l'on ne sait quasiment rien de cet indice, si ce n'est qu'il est basé sur les mots utilisés par les députés (il n'y a ni description, ni source). Peut-être que la polarisation augmente, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire précisément dans le cas de cette étude, ce qui est dommage car c'est un sujet très intéressant (je ne nie pas que la polarisation dans la société et chez les politiques augmente, mais souligne simplement que leur graphique ne nous apprend finalement pas grand chose). L'augmentation de leur indice semble indiquer que les vocabulaires des différents partis divergent de plus en plus. Cependant, les auteurs ne poussent pas l'analyse plus loin en nous disant quels langages et sujets sont adoptés par chaque groupe (par exemple la gauche parle peut-être de travail et de salaire et la droite de sécurité et d'immigration ?). Et encore une fois, ils déduisent directement de cette divergence de vocabulaire l'existence d'une forte conflictualité entre les députés.

Trop émotionnel

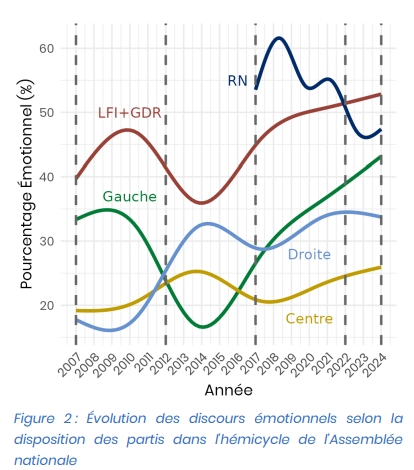

Les auteurs de l'étude montrent également que les interventions se font de plus en plus dans le registre « émotionnel » et de moins en moins « rationnel ». Ils montrent notamment qu'alors qu'il y avait environ 30% de discours « émotionnels » durant la 15e législature, il y en avait environ 40% pendant la 16e (voir la figure ci-dessous, extraite de l'étude).

Pour calculer le pourcentage d'interventions « émotionnelles », les auteurs ont... demandé à ChatGPT, avec le prompt suivant :

Bien que cette pratique semble se développer dans la recherche, elle me gêne toujours un peu, parce qu'au final on ne sait pas vraiment sur la base de quoi on classe les choses. De ce point de vue, les auteurs font quasiment la même chose que mon site « De gauche ou de droite » qui dit si les choses sont de gauche ou de droite en demandant à chatGPT mais en demandant « Émotionnel ou rationnel ? » (sauf que le site « De gauche ou de droite » précise bien qu'il ne faut pas prendre les résultats au sérieux).

On peut se poser beaucoup de questions : une intervention est-elle forcément 100% rationnelle ou 100% émotionnelle ? La plupart des discours ne font-ils pas appel à des arguments des deux catégories ? Un argument rationnel ne peut-il pas être enrobé de discours émotionnels (par exemple, dire « des centaines de personnes meurent dans la rue chaque hiver, ce n'est pas normal ! », est-ce émotionnel ou rationnel ?). C'est le problème d'utiliser ces IA a des fins scientifiques : on obtient bien un résultat, mais aucune explication.

Et sur l'utilisation de ChatGPT : quels étaient les paramètres ? Selon les paramètres, la réponse peut être probabiliste et l'on peut obtenir plusieurs réponses différentes si l'on envoie exactement le même prompt à l'IA. Cela n'est pas précisé.

D'autre part, les auteurs semblent partir du principe que c'est mauvais d'utiliser les émotions, et que cela est source de conflit. Ils insistent notamment sur la sur-représentation de la colère chez les députés LFI et RN par rapport aux centristes, qui font plus souvent appel à la joie. La colère n'est-elle pas un sentiment légitime ?

Qui convaincre ?

Dans l'étude, les auteurs disent également que les députés d'aujourd'hui ne veulent plus convaincre leurs collègues, mais leurs followers sur les réseaux sociaux. S'il est indéniable que les députés, et les politiques en général, sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, cela s'explique d'abord par le fait que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un média d'information important pour les Français, face à une baisse de fréquentation des médias classiques (radios, télés), notamment chez les jeunes. Cependant, est-il juste de dire que les députés d'hier cherchaient à convaincre leurs collègues ? N'ont-ils pas toujours cherché à convaincre d'abord l'opinion (au travers des journaux, ou des médias classiques qui diffusaient des parties de discours) ? Sur ce point, aucune source claire ou donnée ne sont fournies pour indiquer que les débats en séances publiques permettaient de convaincre plus hier qu'aujourd'hui.

Une étude à charge

Enfin, cette étude semble totalement à charge contre LFI. Selon les interprétations et conclusions de l'étude, LFI serait le principal responsable (avec, marginalement, le RN) de la polarisation et conflictualisation de la politique, et du fait que les débats se tournent de plus en plus vers les émotions et reprennent les codes des réseaux sociaux. Pour presque toutes les analyses, les auteurs soulignent le chiffre de LFI, même lorsque la différence avec les autres partis est minime, comme je l'ai notamment souligné pour le nombre moyen de mots.

Cette charge contre LFI se fait aussi ressentir dans le passage sur les sanctions contre les députés (distribuées par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun Pivet), qui n'apporte pas grand chose, sinon pour souligner que l'Assemblée serait plus conflictuelle puisqu'il y a plus de sanctions (ce qui est déjà un raccourci), et que c'est surtout LFI qui reçoit des sanctions (en donnant alors des exemples des méfaits de députés LFI).

On pourra aussi critiquer le fait de grouper LFI avec GDR (le groupe des communistes et députés d'outre-mer) pour tirer des conclusions sur LFI, qui n'a pourtant des députés à l'Assemblée que depuis 2017, et qui n'en avait que 17 de 2017 à 2022, ce qui semble assez peu pour tirer des conclusions sur « l'évolution de LFI » comme le font les auteurs. De même, les auteurs parlent de l'évolution des députés RN entre 2017 et 2024 (sur l'utilisation des émotions et la longueur des discours par exemple), mais il n'y avait que 8 députés RN entre 2017 et 2022 (quasiment toujours absents par ailleurs). On peut difficilement tirer de conclusions solides avec seulement 8 députés.

Conclusion

Nous avons vu dans cette note que les auteurs de l'étude du CEREMAP utilisaient la baisse du nombre moyen de mots par intervention, l'augmentation de la proportion d'interruptions parmi les interventions ou encore le pourcentage d'interventions « émotionnelles » par rapport aux interventions « rationnelles » pour soutenir la thèse selon laquelle l'Assemblée nationale serait aujourd'hui plus conflictuelle et emprunterait les codes des réseaux sociaux pour faire du spectacle. Or, nous avons vu que cette hypothèse ne peut pas être la seule explication des observations faites dans l'étude. De plus, nous avons vu que l'on ne retrouve pas leurs résultats sur la baisse du nombre moyen de mots lorsque l'on prend en compte certains phénomènes piégeux propres à la base de données utilisée. En particulier, rien ne permet de dire que les députés font des interventions volontairement plus courtes pour pouvoir diffuser leurs interventions plus facilement sur les réseaux sociaux.

Je reviendrai peut-être dans une prochaine note de blog sur la surestimation des tensions à l'Assemblée nationale par l'opinion publique. Il y a souvent des débats houleux, mais il est très fréquent que les députés s'accordent autour d'une proposition de loi ou d'un projet de loi, et de nombreux votes se font à l'unanimité.

Merci à Ariane pour la relecture !